Di zaman sekarang ini, kebenaran dianggap sebagai hal yang relatif. Semua orang mempunyai “hak” untuk menetapkan kebenarannya sendiri. Begitu pula dengan kesetaraan gender yang masih saja menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Meskipun emansipasi wanita telah digaungkan sejak era Ibu Kartini, tetapi kaum perempuan masih saja menjadi sasaran empuk untuk dinomorduakan. Para wanita terkadang diremehkan, direndahkan, dan dianggap tidak mampu untuk melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan kaum pria. Lebih jauh lagi, jika wanita dicalonkan untuk menjadi ketua, banyak sekali pihak yang memandang sebelah mata karena mayoritas pemimpin adalah laki-laki.

Pada umumnya, para pria adalah pemimpin—paling tidak di keluarga sendiri. Seorang suami adalah kepala keluarga. Dialah ketua yang memimpin rumah tangga. Hal ini tidak mengherankan karena adanya sistem patriarki di Indonesia. Sistem sosial ini menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama. Salah satu hal yang menonjol dalam sistem patriarki ini adalah laki-laki mendominasi hampir semua aspek kehidupan. Contohnya, ketika sudah menikah, suamilah yang “berkuasa” mengambil keputusan.

Di sisi lain, para perempuan sering kali harus berjuang dengan susah payah untuk menyetarakan haknya. Ketika sudah menikah, saya adalah salah satu wanita yang harus mempertahankan hak. Budaya patrilineal ini membuat suami saya “berkuasa” penuh untuk mengendalikan kehidupan saya. Saya harus menerima kenyataan dan menurunkan ego supaya rumah tangga berjalan dengan damai. Sukacita dan euforia pernikahan hanyalah kebahagiaan sesaat. Nyatanya, mengarungi biduk rumah tangga itu tidaklah mudah.

Begitu memasuki pintu gerbang pernikahan, saya harus melepaskan kehidupan saya yang lama. Kebebasan dalam beraktivitas lenyap seketika. Kendali suami saya membuat ruang gerak saya terbatas. Ketakutan pun menghantui dan melanda saya. Saya tidak bisa lagi hidup semau saya dan harus patuh pada peraturan yang ditetapkan suami. Suami saya menuntut saya untuk taat kepadanya dan saya harus tunduk pada suami. Seolah-olah dialah raja otoriter yang wajib dituruti kemauannya. Pandangan dialah yang benar. Kedaulatan suami saya adalah mutlak dan segala-galanya baginya. Tidak jarang kami berselisih paham, bertengkar hebat, dan adu mulut. Tamparan dan cacian pernah saya dapatkan. Sangatlah sulit untuk mempertahankan pendapat di hadapannya. Di mata suami saya, semuanya adalah salah. Menurutnya, dialah yang paling baik, benar, dan sempurna. Suami saya juga overprotective terhadap apapun. Segala sesuatunya haruslah sangat hati-hati. Begini dan begitu tidak boleh. Semua hal yang ingin saya lakukan harus dengan seizinnya. Jika ia tidak memberikan izin, maka saya dilarang keras untuk melakukan hal tersebut.

Terlebih lagi ketika memiliki anak, suami saya semakin menjadi diktator absolut dalam keluarga. Ia adalah “dewa” yang memerintah dengan tidak demokratis. Makin lama saya merasa makin terpojok dengan keadaan. Ketika berada di rumah, saya merasa seperti berada di penjara. Seluruh gerak-gerik saya diawasi. Saya harus melakukan hal ini dan itu sesuai kehendaknya dan perintahnya. Kondisi terjepit ini membuat saya berpikir, “Apa yang harus saya lakukan? Dapatkah rumah tangga kami terselamatkan? Mengapa jadi seperti ini? Apakah ini yang disebut kebahagiaan dalam pernikahan? Apakah saya mampu melewati ini semua sendirian? Apakah saya bisa hidup berdua dengannya sampai menjadi kakek dan nenek hingga maut memisahkan?” Secara manusiawi, banyak pikiran negatif yang muncul di benak karena saya tidak kuat dan tidak mampu bertahan dalam hidup berumah tangga. Apakah rumah tangga ini harus berakhir? Perjalanan masih panjang dan jauh, tetapi posisinya sudah berada di ujung tanduk. Apakah ini yang namanya ikatan seumur hidup? Sehidup semati saya harus mengikuti suami saya dan itu menyesakkan jiwa.

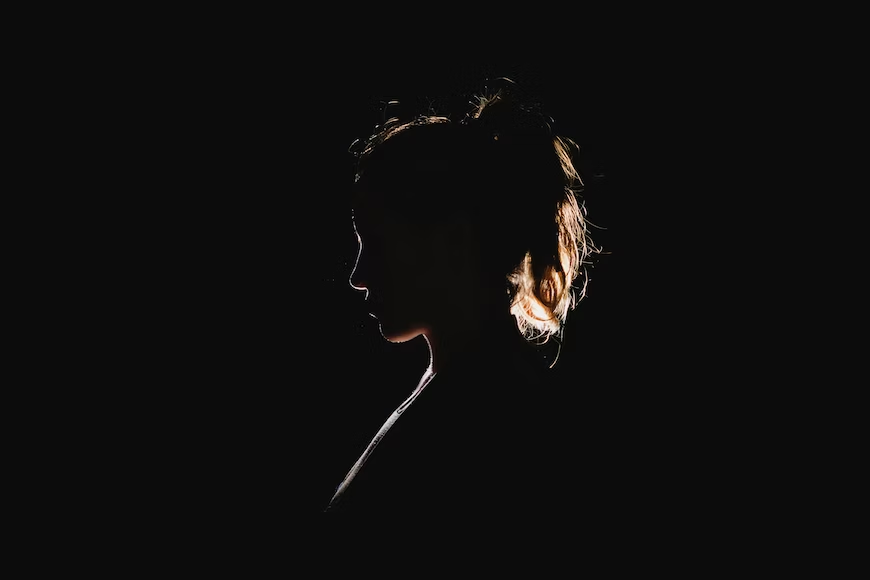

Suatu saat, saya mencapai titik terendah dalam pergumulan ini. Berbagai perasaan bercampur aduk dan bersatu padu di dalam dada. Ada marah, kecewa, sakit hati, perih, terluka, sedih, sesal, dan malu. Di tengah keterpurukan, saya berjuang bangkit dan berusaha mengambil kembali hak saya yang terampas. Puji syukur kepada Tuhan karena saya mempunyai keluarga yang mendukung. Selain itu, saya juga memiliki keluarga dalam Tuhan, yaitu saudara-saudari seiman saya di gereja. Saya menceritakan curahan hati kepada mereka dengan air mata. Mereka menerima saya apa adanya, mendoakan, serta menguatkan saya. Saya memiliki Yesus, sang Sahabat sejati yang saya imani dapat menolong saya. Siang dan malam tak henti-hentinya saya berdoa dan memohon belas kasihan-Nya serta tak putus-putusnya berharap kepada-Nya.

Saya mampu dan kuat bertahan dalam menjalani hari-hari sebagai istri dan ibu karena saya mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup saya. Dalam 1 Petrus 3:5 tertulis, "Sebab demikianlah perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah; mereka tunduk kepada suaminya." Adalah benar bahwa pengharapan dan andalan saya hanyalah Tuhan Yesus yang memberi pertolongan tepat pada waktunya sesuai dengan cara dan perkenanan-Nya. Puji Tuhan, perlahan-lahan kelegaan dan ketenangan batin mulai saya dapatkan. Saya mengalami pemulihan, baik secara mental maupun spiritual. Saya belajar tunduk oleh karena belas kasih Allah yang memampukan dan memberi topangan ketika terpuruk. Kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang tak terhingga bagi saya. Sebagai wanita, kita harus tangguh dalam badai kehidupan zaman sekarang ini.

Semoga cerita saya dapat menjadi inspirasi dan berkat bagi para perempuan yang mengalami dan merasakan hal yang sama. Bagi teman-teman wanita single, pertimbangkan dengan masak apakah kau mampu taat dan setia pada pasanganmu. Tetaplah bergantung pada Tuhan dan percaya pada-Nya.

Untuk menjadi bagian dari gerakan generasi

muda Kristen Indonesia. Kirimkan karyamu ke: